姚澄,1926年生,江阴山观人。著名锡剧表演艺术家,锡剧“姚派”艺术创始人,其代表性剧目主要有:《罗汉钱》、《庵堂认母》、《拔兰花》、《红色的种子》等。1954年在《走上新路》中饰李瑞珍一角获华东区戏曲会演演员一等奖;1957年在《红楼梦》中饰贾宝玉一角获江苏省首届戏曲会演演员一等奖。其主演的《庵堂认母》、《双珠凤》先后由上海电影制片厂搬上银幕。

乡村里的“小同场”

父亲在我童年时心目中的形象很有些怕人。

有时候,远远望见他摇晃着高大的身子从镇上回来,母亲就赶紧回去,把杯子、碗盏那些容易打碎的东西一一收藏起来,我和二妹不声不响地躲在门背后或者屋角里。我们知道父亲又醉了。

有时候,深更半夜还不见他回家。母亲睡不着觉,隔一会就披了衣裳,开门出去探望。祖母也睡不着觉,先是在被窝里哭,哭着哭着,坐起身,号啕起来,呼唤死去的祖父,怨自已命苦。最后,母亲终于耐不住了,穿好衣裳,走出门去。我裹在被窝里,睁着眼睛,等了许久许久;听见父亲拖了母亲回家来,一边打一边骂道:“关照你不许到牌桌上去,不许到牌桌上去!”我知道,父亲又输了。

不过,父亲也有并不可怕的时候,那时,他既没有喝醉,也没有赌输。他唤着我的小名,说:“阿玉,来!

我真有点怕怕缩缩。

他却说:“来,我教你唱。”

他教给我一只又一只江南流行小曲:《花红姐》、《梳妆台》、《哭七七》《手扶栏杆》……不论什么,我一学就会了:

蝴蝶呀!

飞来又飞去呀,飞来又飞去;

飘飘荡荡进花园呀,

小妹妹上前扑,

扑也扑不着呀,

依得儿呀得儿尤,得儿尤……”

唱到《九连环》,碰到个疙瘩,“依得儿呀得儿尤,得儿尤……”这一句要打“花舌头”,我打不起来。这件事一直挂在我心上,割草的时候学着打,走路的时候学着打,睡在床上也学着打,两三天工夫,不知道怎么一来,居然会打了。

夏天的晚上,村里家家户户都端了小凳,用长凳搁起了门板,在场上乘凉。这个时候,父亲是很受欢迎的,常常有不少人围着要他讲故事,或者“唱几段听听”。

原先,父亲从屋里拿出胡琴来,总是自拉自唱;自从教我学会了唱小曲,就对我说:“阿玉,唱!”语气和神情都显得十分得意,也许那时候他就起意要让我学唱戏了,谁知道呢。

割过稻,农困了。父亲打一个小包裹,出门搭班子唱戏去。他青年时候迷上了常锡滩簧(又叫常锡文戏,解放以后改称锡剧),曾经把他的唱滩簧朋友请到家里来学过戏,后来,自己成了农忙务农、农闲唱戏的半艺人。当时,常锡滩簧这一行里,像我父亲那样的半艺人很不少,甚至有许多农闲聚、农忙散的戏班子。

在单调的农村生活里,唱戏有难以想象的吸引力。村村巷巷,都有一些看戏兴头特别高的男女老小,我母亲也是其中的一个。只要听说什么地方在唱戏,哪怕是十里八里,她也要梳梳头,搽点雪花膏,换上干净的衣衫,打扮得扎扎俏俏,带着我和二妹,跟村里的姑嫂姐妹们一起赶了去。

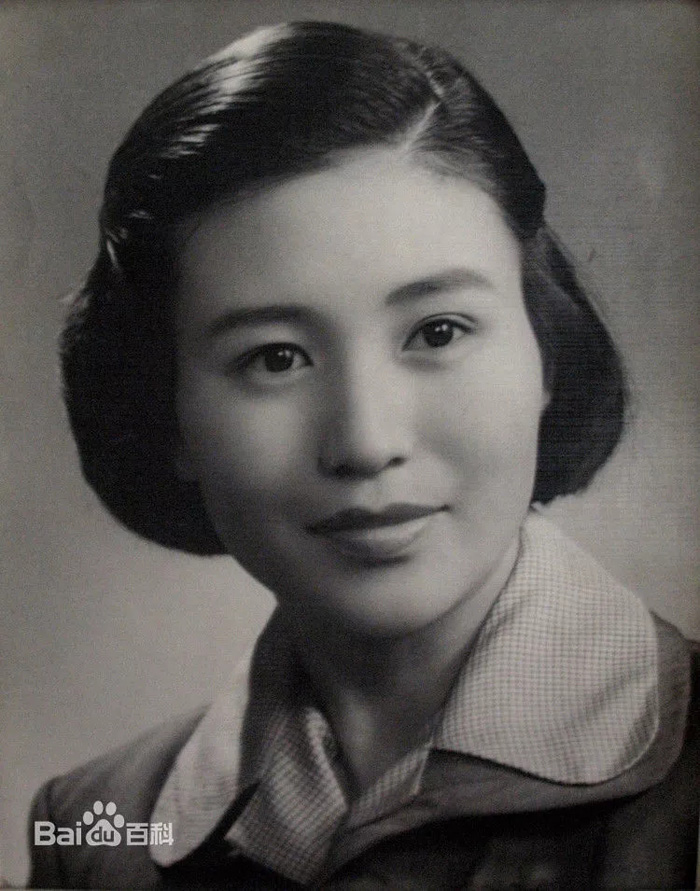

▲姚 澄

我们看到的都是只有四五个演员的小班,大多没有女演员,女角由男的来扮。也没有五颜六色描龙绣风的戏装,男角穿一件青布长衫,女角向村里的新娘子借一件嫁衣,向烧香老太婆借一条裙子。演的是《李三娘》、《蜜蜂计》这一类“小同场”戏。尽管简陋,看戏的对台上的一举一动都能入迷,相信得很。有一回唱《李三娘》,中间体息,村里人请演员吃夜点心,扮李三娘的刚刚把点心碗端到手,扮嫂嫂的开了个玩笑,上去一把抢过来说:“不许你吃,我吃!”看戏的都说:“这个嫂嫂真凶!”

也看到我父亲搭在里边的戏班子,逢到我父亲出场,同村的婶婶嫂嫂就对我母亲说:“你看,你看,根宝出来了!”恰巧我父亲扮个老旦,又说:“根宝扮个老黄婆!”母亲朝台上一看,不好意思地把头一别,说:“死腔!”我学着母亲的样子也把头一别,惹得同村的婶婶嫂嫂一齐笑起来。

可惜,这样的欢乐在我的童年里太少。

青黄不接的时候,村里背井离乡的人比以往多了。有的去外乡种客田,有的到城里、无锡、常州学生意,做佣人,有的到上海杀猪,当机匠。母亲在生下四妹以后,终于狠狠心,把四妹送进了城里育婴堂的大抽屉里,自己就离家到城里给人家去做奶妈。头几天,趁着到河滩去洗尿布,她急急忙忙赶到育婴堂,偷偷给四妹喂一次奶。一天,她赶到育婴堂门口,看门的人说:“不用进去了,你孩子给人家抱走了。”母亲不信,还是往里走。可是找来找去找不着自己的孩子,不由得眼泪扑落落地往下掉,四妹从此就不知下落了。

母亲不声不响离家后,家里这一副担子不能不落到父亲肩上。我父亲到处打听,打听不到母亲的下落,急得连喝酒也没有心思了。隔了个把月,母亲托人带一点钱回家,这一来,泄露了她在哪里的秘密。父亲找上门去,没能把母亲拉得回来。此后,每到月头上,总有几块钱从母亲那里带来。

一九三七年,我十一岁,抗日战争爆发。当年秋末,我的家乡就沦陷了。我母亲跟随东家到外地逃难,和家里断了音讯,也断了每月几块钱的接济。再加兵荒马乱,人心惶惶,我家陷入了前所未有的困苦境地。好几回,有人来找我父亲,说:“把阿玉给人家做童养媳吧,也好省一个吃口。”

父亲却怎么也不肯答应,他怕我受不了做童养媳的苦楚。

熬到第三年。

一天,父亲从镇上回来,对祖母说:“顾家班在三宫庙唱戏,我跟领班讲好了,明天送阿玉学戏去。”

学戏去,我一声没响,心里却一下子想了许多许多:我想到离开家就是陌生的地方,陌生的人了;我想到村里人在背后议论起来,多半说我父亲不务正业,说他是败家子;我想到父亲一出去唱戏就是几个月半年,不但不能带一点钱回家,有时还要母亲从家里带几个钱去给他花……我越想越怕,只是不敢跟父亲说。

夜里,我流着眼泪对祖母说:“我不想去。”我盼望祖母能把我留在家里。

祖母是疼爱我的。我从三岁上,母亲生下了二妹,就跟祖母在一起睡了。夏天,她给我赶蚊子,扇风凉;冬天让我把两只冰冷的手捂在她胸前取暖……祖母定会把我留下来的。

可是,祖母陪我流着眼泪说:“有什么办法,总比在家里饿死的好。”

第二天,我离开了祖母和两个妹妹,跟着父亲往镇上去,从此走上了一条艰难、曲折,既有辛酸、又有喜悦的生活道路。

小曲、“红马甲”和丫环

我站在父亲身边,又瘦又黄,一头寸把长还不曾完全转乌的黄头发直竖在头上。

记不得先生有没有说些什么,只记得师母皱起了眉头,虚眯了眼睛,对我父亲说:“这就是你的女儿呀!”那神情、那语气,到今天想来,还好像就在我的眼前和耳边。

尽管这样,先生和师母还是收下了我,甚至连当学徒照规矩要贴的半年饭钱都没有要我父亲出。这也许完全是讲“义气”,父亲在过去搭小班的时候就和先生认识,这时候他自己也搭先生的班子里唱戏。不过,从八月半到这一年冬天,我父亲在先生的班子里只唱了四个多月,新年里出了一桩事情,惹得他很不高兴。

先生有一条船。班子里的演员、琴师、打鼓佬……大多住在戏馆的后台,或在附近的寺庙、祠堂里;先生自己家庭却安顿在这条船上。

▲姚 澄

当学徒天经地义要替先生、师母做家务。我跟和我同一天行礼拜师的师兄,天天要到先生的船上去打杂,跑腿,抱孩子。新年里有一天散了夜戏,先生把师兄和我一起,劈头就问:哪个偷吃了他家里的年糕?师兄翻来覆去说没有,我也翻来覆去说没有。三问两问,先生火冒三丈,叫师兄脱剩了单布衫裤,跪在方砖地上,痛打了一顿。我也给命令跪下,只是碍着我父亲在旁边,没有叫脱掉棉袄,没有挨打。

父亲知道师傅管教徒弟他不便过问。看着我担惊受怕地跪在在冰凉的方砖地上,一声不响。那阵子我和父亲在一起睡,直到临睡,他才铁青了面孔,低声问我:“到底偷吃了没有?”我委屈地说:“我连年糕在什么地方也不曾看见过。”

第二天,事情就弄请楚了。原来是师母的弟弟不声不响吃掉的。这一来,师兄在当地的长辈不肯依了,约了一些地方上的人,要跟先生吃讲茶。我父亲也认为先生处事不公,而且也太过分。

先生输了理,下了面子;也许还有别的原因,带着班子离开江阴东郊;父亲心里有了 疙瘩,也丢不下祖母,回家去了。从此,我和儿时熟悉的家完全断了联系,随着先生的班子、先生的船,在兵荒马乱的鱼米之乡飘东飘西。“学徒三年,决无反悔……”这是在拜师的大红贴子上用墨笔写着的。

先生知道我会唱一些小曲,拜师以后不几天,便叫我合着胡琴唱给他听听。唱完一只,我说声:“小姐,走呀!”接着唱了一句常锡滩簧的基本曲调——簧调。琴师说:“好,就这样唱下去。”可是接下来我就唱不来了,任凭他“唱呀,唱呀”再三催促,我只是闷声不响。父亲从没有教我过簧调,这声“小姐,走呀!”和这句“独句头”簧调不过是往常看滩簧的时候听来的;我自已也不明白忽然冒出来这样一句,也许是临来之前尽管我不想学唱戏,害怕学唱戏,一旦到了班子里,知道从此要耽下来了,想表示“我不只是唱唱小曲,要正式学唱戏了”。听过了我的唱,先生先派我跟师母上台唱小曲。

▲《江姐》姚澄饰江姐

据说,演戏带唱小曲原来是迎客送客的意思。正戏开场之前,看客正陆续到来,寻座位,招呼人,买零食,谈闲话……哄乱嘈杂,唱几支小曲静一静场子;正戏完了,看客一哄而散显得拥挤,奉送几只小曲,不喜欢听的只管走,喜欢听的稍留一步,让看客陆续散去。到我学戏的时候,唱小曲不再有迎客送客的章思;开戏前早已不唱,全放在正戏结束之后,也不是随便奉送,由看客点唱,点一只出多少钱。唱小曲得来的钱算是额外收入,不按各人的份头拆账。一人一份平分。我刚当学徒,而且不曾交饭钱,当然没份。

唱小曲既然成了演出必有的项目,当时的滩簧艺人几乎没有不会的,无非多点少点罢了。在班子里听到的小曲比父亲教给我的丰富多了。碰到没有学过的,我就认真地听,听过两三遍,顶多再问问哪几句唱词是怎样的,也就会了。过去父亲教我唱小曲,不带表演,跟师母上台唱小曲,却是要带表演的。譬如:唱《九连环》的第一段,要拿一把折扇做出蝴蝶飘荡荡和扑蝴蝶的姿势;唱《打花鼓》,每唱到“格锵格咙咚锵咚锵”,要做出打花鼓的姿势……再就是在两段之间的过门当中,两个人交换一下位置,或者手拉于绕一个圈子。这些表演都是很简单,跟着师母依样画葫芦做做,我也会了。然面。这正是我进班子学艺的开始。

江南的小曲许多都保留在簧艺人身上,解放初期,叶林,郑桦、程菇辛等音乐工作者收集苏南地区的民间音乐,就在锡剧艺人中问收集到不少小曲。因为同是吴语系统的语言,小曲的旋律和锡刷的曲调十分接近,成为后来改革锡剧音乐,丰富锡剧曲调,吸收借鉴的重要来源之一。拿我来说,在《拔兰花》、《江姐》的唱腔里,都从小曲吸取了一些材料。

▲《拔兰花》剧照

除了跟师母一起唱小曲以外,在台上我还有件可以做的事情,就是当“红马甲”和丫环。“红马甲”戴一项红毡帽,穿一件前胸后背各有一个白圆圈的红马甲,圆圈里写一个“兵”字或者“勇”字,在文官武将跟前喝道开路,两厢伺候。当“红马甲”不用唱,而且一般有两个到四个,只要跟着领头的一个走,立定下来不站错位置就行了。当丫环,要看当太太身边的丫环,还是当小姐身边的丫环。太太走动比较少,丫环往往没有唱的机会。小姐走动得多些,大多要去向老爷太太请安,丫环就可以唱了:“丫环领路前头走,小组接脚后面跟,左手搭在我肩膀上,右手把裙角拎一拎,行行来到厅堂上,老爷太太台前把安问。”不过,最初我总是给安排当太太身边的丫环。一天演《合同记》,小姐因为不满意父母赖婚另配,躺在房里装生病,老太太要上楼探病去,这一来轮到我唱了。师母教了我因句簧词,词句是“丫环领路前头走,老太太接脚后面跟,将身来到高楼上,小组房里去探病。”我就跟着“老太太”上台去了。到唱的时候,我才唱了三句,忽然看见台底下多少个人头都在朝我看,想到我在台上只唱过小曲,当过“红马甲”和不用唱的丫环,心里便发慌起来;心里一慌,第四句再也想不起来了。场面上的胡琴没法落调。扮老太太的师叔晓得我忘了词,便自己起了个调接下去唱。他这一唱完我倒把末了一句想起来了,等他一落调,我把那四句又从头唱了一遍。出了这样的差错,我难为情得不得了,下场的时候,跟在师叔后面,不住用右手里的手绢敲他的背心。到了后台,师叔对我说:“你怎么好打我呢,你是丫环,我是老太太呀!”

不管怎么说,我总算在戏里唱过了。此后,先生就安排我当一些要唱的丫环。上台之前,我总是去问师母:“今天我唱点啥?”师母就临时教我四句或六句唱词。问了几次,师母不耐了,说:“你怎么总要问的,好调来调去唱的呀!”

好调来调去唱的,这是演唱幕表戏的一个基本方法。

从幕表戏到簧同台

幕表戏好调来调去唱的,然而演员肚里必须备有一批可以调来调去的货色,货色越多,越能左右逢源,应付自如,就越有本事。好些先生带徒弟,先教一本对子老戏《庵堂相会》;这本戏的情节看来很简单,无非是小姐金秀英不满意父亲赖婚约,私自到灵神庙(百草庵)去和未婚夫陈宰廷相会、商量对策的故事。然而在这个简单的情节里,却写到了穷人的潦倒,富人的骄横,封建婚姻造成的种种悲剧。青年男女私下追求的自主婚烟,以及江南农村的春色,破庙残败的景象……许多世态人情,都有细致生动的描摹,而且用滩簧最宽的一个韵脚,一路“金清”韵到底。学会这本戏等于掌握了老大一批可以调来调去使用的唱词。我的先生没有教我《庵堂相会》,不过在最初一段时间给我的训练和授受《庵堂相会》是同样的目的,他让我学了一些成套的唱句,像描摹花园景色的《花园赋》,描摹街道气象的《街道赋》等等。

▲《庵堂认母》剧照

▲1956年,拍摄《庵堂认母》期间,主演姚澄等剧组人员与苏联专家合影

这一天演出《双珠风》里的《送花楼会》。开戏前先生关照我说:“今天你到场面上去打绰板,好好听秋华的唱,下来要背给我听的。“当时,《送花楼会》这段戏很长,单单丫环秋华领霍兴(文必正)上楼梯就做了许多文章,先是要霍兴对对联,然后上十八层楼梯,每一层楼梯的栏杆上都嵌着古人名字,秋华要用语言把嵌着的图象描绘出来,问霍兴图上究竞是什么人,怎样一段故事,霍兴回答对了才让他上一层楼梯,这样就有不少唱句。打绰板本来就要认真听演员的唱,再加上先生“下来要背给我听”这句话,我哪里敢放松一点。前面的还能记得下来,越积越多,就记不全了。我想:今天少不了要吃一顿生活。拼命想把后面的记住,这来,倒又把前面的忘掉了。一场戏听下来,这段戏前后的路子我算记住了,唱词只不过记住了五六成。幸好先生并没有叫我背给他听。

先生要我认真听《送花楼会》,固然因为这段戏里的“说古人”不少戏里都会碰到,学会了好随时拿来使用;除此之外,也还有以后可以派我扮秋华这样比较吃重的丫环的意思。不过,我第一次扮比较吃重的丫环却是《陈琳与寇承御》里的寇承御,而且,唱的不是常锡滩簧,而是京戏。

大概从我太师公的那一辈起(清末民初),常锡滩簧发生了越来越迅速的变化。由说唱发展成“对子戏”,有的艺人进了城市,有的还进了上海滩。我父亲少年时候学的还是“对子戏”,到我的同辈人,除了像梅兰珍那样自小生长在戏班里的以外,就很少看到过“对子戏”的演出了。我在家里看到滩簧都已经是“小同场”。抗目战争爆发,在上海演唱常锡滩簧的艺人大多回到了家乡;家乡沦陷之后,还得靠卖艺来过日子。当时“小同场”的剧目已经不能吸引许多看客,要不断更换、丰富内容才能维持生计,于是就向京剧搬剧目,像《包公案》、《彭公案》、《红鬃烈马》、《玉堂春》……之类。京戏在民国初期已经普及到江南的城市,随着京班的增多,留声机、无线电的传播,普及的范围越末越广,常锡滩簧的演员和乐师中间也有了学过京戏或者会唱会拉一些京戏的人,这就给搬演京戏剧目提供了先决条件。只是常锡滩簧原来不唱武戏,要搬演京剧的剧目首先碰到了没有人打“武行”的问题;所幸当时苏南一带也有好些流散的京戏艺人,就请他们搭进班子里来打“武行”,他们又带来了京剧剧目和京戏各方面的艺术,这样就成了“京簧同台”。

和我先生合伙领班的朱声奎师伯学过京戏。先生就是让我跟他学演寇承御的,还对我说:“你好好学,学会了给你买一副头面。”京戏是已经成熟的剧种,动作有一定的程式,还要合“锣鼓经”,唱词是固定的,又要用小嗓唱,学起来要复杂得多,不过也使我产生了浓厚的兴趣。虽然学会以后,先生并没有真的给我买一副头面,我也感到非常高兴。我学的仅仅是《陈琳和寇承御》里的《九曲桥》和《棒打寇承御》两折。演出的时候,其他场次仍旧唱常锡滩簧,唯独这两折演员和场面一律照搬京戏。看起来这似乎有点不伦不类,当时城镇和乡村的看客们却非常欢迎,台上一唱京戏,台底下就来“彩头”。

后来,我又向别的老师学了《红鬃烈马》里的《别窑》、《玉堂春》里的《提监》。从《起解》和《三堂会审》这一些京戏的折子,还学了趟马和双刀枪,先生自己又教给我一套小快枪。

滩簧的唱、念、做

我学戏的时候,常锡滩簧还只有簧调和玲玲调两种调子。

簧调是常锡滩簧的起家调子,也是前辈艺人留给我们的一份越用越丰富的活遗产。本乡本土的观众不必说了,许多吴语地区以外的观众最初接触我们这个剧种,往往先从曲调的婉转秀丽、抒情味浓开始产生好感的,这首先应该归功于簧调。

玲玲调的由来记录了我们这个剧种的一段伤心史。有这样的一句老话:“滩簧唱一夜,十个寡妇九改嫁。”滩簧从清朝末年在江南一带流行的时候起,就因为违背了封建的道德观念,破坏了封建的社会秩序,不断遭到政府当局的禁止。抗日战争以前,国民党当局又一次禁止滩簧,抓到了演唱滩簧的艺人就要关监牢、罚款子,滩簧艺人不得不处处提防,在农村里或者乡镇上演出,要派人到里把路以外放哨,望见有警察来了,立刻通报,演员就在当地老百姓家里东躲西藏;在城市演出,躲藏不方便,从苏州文书转到常锡滩簧里来的老艺人王宝庆挂起了苏州文书的招牌,在场子里装个电铃,警察不来,台上照样唱簧调;警察来了,揿一揿开关,电铃一响,马上改唱苏州文书。这个办法很快传了开来。因为起唱前头总要有“的玲玲”的电铃声,就称这个调子叫玲玲调。后来不禁滩簧了,说唱苏州文书的艺人绝大多数又转到了常锡滩簧里来,玲玲调成了常锡滩簧的基本曲调之一,只是变化还不够丰富,还算不得形成了一个声腔。

簧调是形成了声腔的。在各种板式的簧调中间,“开篇”的腔最长,小转弯最多,学会了“开篇”很容易就能学会簧调里的慢腔“长三调”,有一句的旋律是完全相同的。开戏班不久,先生就教我唱开篇。

▲1963年,《双珠凤》被拍摄成舞台艺术片

他叫来个琴师,手里拿了根细竹头,就像私垫先生教馆一样,自己唱一句,让我跟一句。不管我用心不用心,只要丢了个小转弯,或者有几个音不对,他就拿细竹头朝我身上随便什么地方打一下,再重新来过:

“春宵一刻值千金……”他唱。

我跟着唱:“春宵一刻值千金……”

“花有清香月有阴……”

我跟着唱:“花有清香月有阴……”

还有:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂………”

“开篇”这些雅俗共赏的唱词,是清末没有中举的秀才白秋容先生从《千家诗》里搬来的。白秋容先生参加到常锡滩簧里来,为我们这个剧种作出了不少贡献。经他的手整理了三十多个“对子戏”,更重要的是他制定了常锡滩簧的十八个半韵脚(半个头韵脚是“鱼女”韵。有这个韵脚,但字眼极少,一般不用),并且整理了十八个一韵到底的“对子戏”,对于常锡滩簧的语文趋于一致和训练演员的唱、念都起了很大的作用。我学戏的时候,虽然不再授受十八个不同韵脚的对子戏,但是要学各种韵脚的“赋赞”,譬如《花园赋》,起句如果是“将身来到花园内”,就一路“开来”韵到底,起句如果是“将身来到花园中”,就一路“铜钟”韵到底;起句如果是“将身来到花园里”,就一路“基欺”韵到底……学了这些“赋赞”,掌握了各种韵脚的许多字眼,不但可以应付演唱幕表戏翻换韵脚,还锻炼了演员的辨韵咬字。当时在常锡滩簧的艺人中间,又通行一种“反切”的行话,几乎人人都会,经常挂在嘴上,这固然出于在必要的场合里同行间打暗语的需要,其实对演员的辨韵咬字也是一种训练。

我是江阴东乡人,江阴人的土话里缺少“之思”韵,一本书说成一本“虚”,一只猪说成一只“居”,“之思”韵的字眼大多说成“鱼女”韵。另外,在江阴的时候还不觉得,一离开江阴,别人就察觉我的“开来”韵辨不太准,有些“开来”韵的字眼,说成了“头欧”韵。像“妹妹”说成“某某”,这就有一个要改掉家乡土音的问题。幸好我年纪小,班子里不久又来了几个一起唱戏的无锡、苏州小姐妹,整天和她们在一起说话,不多时就改过来了。也有人很难改掉家乡土音。我师兄也是江阴东乡人,有几个土音始终改不过来。一回他扮皇帝,正在台上论功封赏,一遍又一遍说着:“孤王封卿家什么什么‘干’。”先生在后台听得火起来,隔了块软布景朝他背心上就是一拳头,喊了声“官”!皇帝面前的龙案顿时翻倒,师兄当台跌了个嘴啃泥。

最初在台上,我没有多少唱,偶尔唱几段,完全用的童声本嗓子。有时候听见看客议论:“这个毛丫头喉咙倒不错。”或者:“口齿清楚的。”心里很高兴,以为自己唱得蛮好了。到了变声期,我已经在台上唱主角了,一天两场戏,喉咙经常哑。师母说:“你就像张月份牌,只好挂在墙上看看。”她自己有一条“刮拉拉”的好喉咙,夜里在乡下广场上一唱,声音能传到里把路以外,又从来不曾哑过,难怪要嫌我的喉咙不经用了。

有人告诉我,喉咙哑了不要怕,就是要哑了唱到再亮出来,再哑再唱到亮出来,几个反复,喉咙才“立得牢”,不会再哑了。我很相信,喉咙哑了不但照样唱,还拼命练。在喉咙没有哑以前,我也练过唱,一是用土法练“气”,吸一口气对着蜡烛火吹,要吹动火焰不许把火吹灭,或者“数冬瓜”,吸一口气先说两句“绕口令”,前一句我记不起来了,后一句是“一口气要数(多少)个冬瓜”,然后“一个冬瓜,两个冬瓜……”一连串数下去,要练得越数越多;再是学京戏演员的样子“吊嗓”,三九天一大早起来,找一块空地,对着墙,对着河,对着井口“啊”“咿”“喔”地喊。有时候唱京戏,因为京戏的声调比我们滩簧的高。这时候“吊嗓”,仍旧那样喊,仍旧唱京戏,我特为学了一段《贺后骂殿》,专在“吊嗓”的时候唱。过了变声期,喉咙不再哑了,声音似乎也比过去来得老练。是不是我的喉咙当真“立牢”了呢?不是。我并没有找到正确的发音方法,不会运用共鸣音,用的本嗓子,唱在喉咙口。那一段时间里只有一个比较实在的收获,就是在喉咙哑的情况下发展了自己的中低音。艺人中间有所谓“响粳”“哑糯”的说法,意思是:喉咙响的不一定唱来都好听,暇咙不怎么行也未必唱来都不好听。我既然唱不太高,只有在“糯”这方面下功夫了。后来到上海接触了申滩,我特意吸收了一点申滩里边比较低的唱腔,这也是从自己的嗓音条件出发的。

▲锡剧《荆钗记》剧照

常锡滩簧本身的“做”,要在表演生活小戏的时候方才明显。解放以后,我看到了老艺人演出这一类剧目:穿当年普通人的时装,扮当年农村和乡镇上的各种人物,没有多少表演的“程式”,然而因为在生活里见得多,接触得多,有几位老艺人演来真是活龙活现。像王嘉大先生演《借黄糠》,看见女儿给他装来满满一袋,以为是米,用足了力气去背,一上府,秕轻;一摸,才知道原来是糠,顿时涕泪俱下。还有在《养媳妇》里,徐灵美先生扮养媳妇那种畏畏缩缩的神态,沈阿焕先生扮凶婆婆,看见亲家母来了,突然把养媳妇一把抱起来,夸张地转了个圈子,一屁股坐下,让养媳妇坐在自己的腿上,在亲家母面前装模作样得那么自然,叫人看过一遍,再也忘记不了。不过,我学戏的时候,这类剧目已经不时兴了,演的戏大多要穿有水袖的服装。常锡滩簧本身没有穿古装的“做”,“京簧同台”多少弥补了一些这方面的欠缺,这是搬京戏的。后来更扩大了范围,搬越剧的……大多的“搬”并不系统,用得着什么“搬”什么,现买现卖,我就是在这种情形里学了一些“做”,根基打得不扎实,学得也不地道。

为了“做”,我练过眼神,也学京戏演员的样子练过腰腿,然而都不是有正确指导的严格的训练,至于正儿八经的练功,那是解放以后的事了。

有了自己的“行头”

一年的冬天,先生的班子在昆山的乡镇间演出。

当时,班子里的正场花旦是位常州人,唱和念都带着浓重的常州土音。看客听不惯这种语音,上座的情形很不好。先生不得不动脑筋让我唱主角试试。给我排的剧目是《昭君出塞》。

《昭君出塞》我看过不止一遍,大致的情节心里有数,只有王昭君在马上弹着琵琶的一段唱是固定的唱词,需要背一背,一天时间,我也背下来了。于是就安排我上台,我个子矮小,穿了一双厚底镶鞋;两只手生冻疮包了纱布,就藏在水袖里,只露出几个指头。没想到,一场戏唱下来,居然很受欢迎。从此,先生就常常安排我演主角了。从当“红马甲”和丫环,到演主角,好比是登阶梯,我总算登上了最后一级阶梯。

不久,我满师了。父亲不知道怎么会晓得我们在什么地方演出的,在家里卖掉了一块高头地,带了笔钱赶出来,给我买“行头”(当学徒的时候,上台的衣服穿先生的,满师以后,上台就要穿自己的衣服了)。从此,结束了我的学徒生活。